|

지평선 너머 아스라이 보이는 한 점을 향해 걸어가는 길, 강을 지나고 늪지를 건너 푸른 초원을 넘어 바다를 향해 가는 길, 그 바다 위 섬으로 뜬 수도원을 찾아서. |

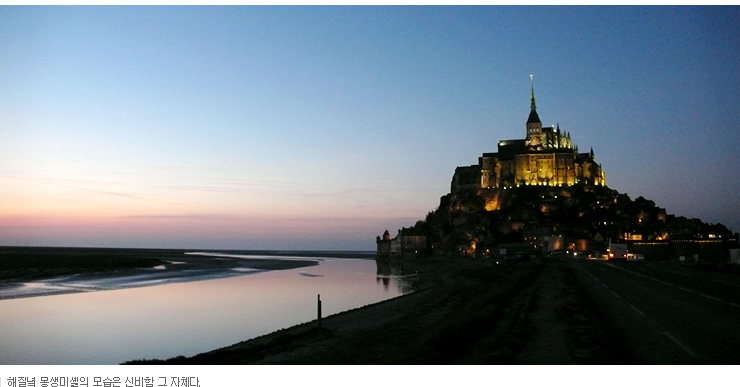

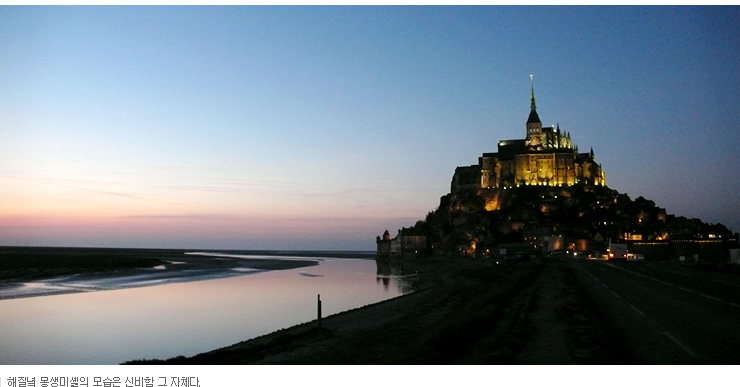

신비한 분위기의 마법의 성

|

천사의 명을 받아 수도원을 짓기 시작한 신부님은 상상이나 했을까? 천 년의 세월이 흐른 후 이 수도원이 프랑스를 대표하는 관광지가 되어 한 해 수백만 명의 사람들을 불러들이게 되리라는 것을? 몽생미셸(Mont St-Michel)은 프랑스 북서쪽 노르망디의 해변에 뜬 작은 섬이다. 거주 인구 41명, 면적은 0.97㎢에 불과한 이 작은 섬이 어떻게 파리 다음으로 인기 있는 관광지가 되었을까? 다양한 매체를 통해 반복적으로 소개되어 온 한 장의 사진이 전하는 강렬한 인상, 바다 위에 홀로 솟구친 마법의 성처럼 보이는 수도원의 신비한 분위기 때문일까? 유네스코 세계문화유산으로 지정된 수도원은 바위섬 꼭대기에 고딕과 로마네스크 양식으로 지어졌다. 조수간만의 차가 15미터에 이르는 이 섬에 수도원이 들어선 것은 8세기. 전설의 주인공은 아브랑슈의 주교인 성 오베르(St. Aubert). 어느 날 밤 그의 꿈에 천사장 미카엘이 나타나 이 섬에 수도원을 지을 것을 명했다. 당연히 성 오베르는 꿈을 무시했다. 분노한 천사장은 재차 꿈에 나타났고, 이번에는 손가락을 내밀어 신부의 머리를 태웠다. 꿈에서 깨어나 이마의 구멍을 확인한 후에야 신부는 공사에 착수했다고 한다. |  |

전통을 간직한 브르타뉴 지방의 수도, 렌

|

1년에 350만 명의 관광객들이 찾아오는 몽생미셸을 제대로 즐기고 싶다면 걸어서 찾아가자. 지평선 너머 한 점으로 아득히 떠오른 성을 향해 걸어가는 동안 그 실루엣이 점점 커지고 짙어지는 풍경을 목격하는 일은 몽생미셸을 만나는 가장 특별한 방법이다. 남들과 다른 방식으로 몽생미셸을 만나기 위해서는 브르타뉴 지방의 수도인 렌을 거쳐야 한다. 서두르지 말고 기차에서 내려 렌을 둘러보자. 브르타뉴 지방의 전통 양식으로 채색을 하고 버팀목을 두른 오래된 집들이 곳곳에 서 있다. 렌은 중세와 18-19세기, 20세기의 건물들이 뒤섞여 독특한 향기를 발산하는 마을이다. 다시 올라탄 기차의 안내방송이 '아브랑슈(Avranches)'를 알리면 이곳에서 내린다. 길은 언덕에 자리 잡은 작은 마을 아브랑슈의 호텔 노르망디 옆 골목에서 시작된다. |  |

몽생미셸(Mt. St. Michel)로 가는 길

|

몽생미셸(Mt. St. Michel)로 가는 30킬로미터의 길은 세(See)강과 셀룬(Selune)강의 어귀를 따라가는 길이다. 이 길은 프랑스의 장거리 트레일인 GR 22의 일부여서 붉은색과 흰색의 겹줄 표시가 이끄는 길이다. 하늘과 땅과 물과 마침내 바다까지 가없이 펼쳐진 풍경을 배경으로 걸어가는 평화로운 길이다.

길의 처음은 오른쪽으로 목초지와 강을 두고 남쪽을 향해 가는, 차가 다니지 않는 포장도로다. 어쩌다 개를 끌고 산책을 나온 동네 사람들과 스칠 뿐 길은 한가롭다. 잎을 털어낸 11월의 나무들이 헐거운 몸으로 도로변에 늘어섰다. 가지마다 나무의 양분을 빨아먹고 산다는 겨우살이가 새집처럼 매달려 있다. 맑은 날이면 길의 초입부터 아스라이 모습을 드러내는 몽생미셸이 안개 사이로 몸을 숨기기도 한다. 그럴 때면 안개 너머로 요새처럼 단단한 성벽을 두른 수도원이 섬으로 떠 있으리라는 상상을 즐기며 걷는다. 오른쪽으로 따라오는 강을 끼고 세 시간쯤 걸으면 작은 마을 퐁토볼트(Pontaubault). 이곳의 하나뿐인 빵집에서 바게트와 치즈 한 덩어리를 사자. 햇살이 따뜻하게 내리쬐는 강변에서 즐기는 치즈를 얹은 바케트는 수라상보다 뿌듯하다. 긴 바게트 하나를 남김없이 해치우고 다시 빵집으로 달려가 돌아오는 길에 다 먹고 만다 해도 쑥스러워할 필요는 없다. 문제는 통제 불가능한 식욕이라기보다는 너무 맛있는 프랑스의 바게트니까. | |

초원의 풍경은 평화로움 그 자체

|

강변의 다리를 건너 공원을 지나면 길은 곧 초지로 이어진다. 뭉게구름이 흘러가는 푸른 하늘을 배경으로 풀을 뜯는 양떼들. 초원의 풍경은 평화로움 그 자체다. 하지만 첫 발을 떼기 시작하면 바로 깨닫는다. 만만치 않은 길이라는 것을. 지도에도 없는 작은 개울이 곳곳에 흘러 이리저리 돌아가야 한다. 게다가 누군가 8톤 트럭을 몰고 와 들이부었는지 거대한 똥밭이 끝도 없이 이어진다. 가도 가도 끝없는 똥밭, 그 밑은 늪이라고 해도 좋을 정도로 젖어 발이 푹푹 빠진다. 곤욕스러운 인간의 발걸음 따위야 아무 상관도 없다는 듯 양들은 여전히 풀을 뜯고 있다. 그래도 눈앞으로 점점 뚜렷해지는 몽생미셸의 모습만큼은 이 모든 고단함을 보상해준다.

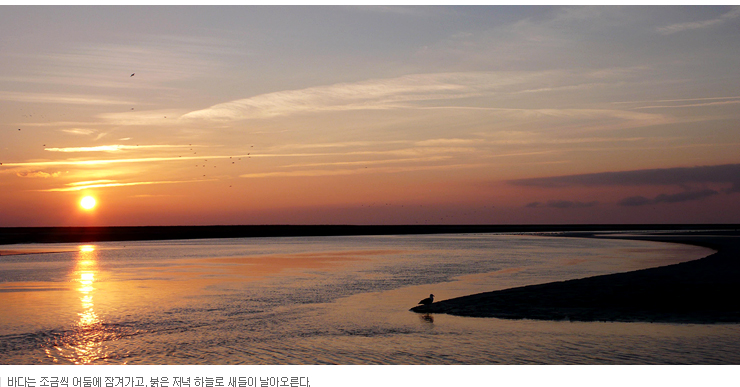

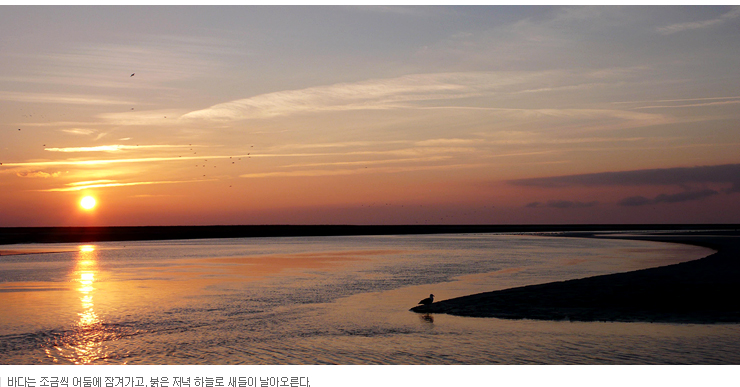

길이 끝나는 지점의 작은 마을 라케서네(La Caserne)에 도착하면 몽생미셸까지는 이제 2킬로미터. 섬은 손을 뻗으면 잡힐 듯 가깝다. 바다는 조금씩 어둠에 잠겨가고, 붉은 저녁 하늘로 새들이 날아오른다. 모래사장을 지나 섬으로 들어선다. 가파른 길을 올라가 수도원의 성벽에서 바라보는 바다는 아득하다. 그 넓고 깊은 바다로 가을해가 잠겨가고 있다. 소금내를 머금은 바람에 머리칼이 흩날린다. 바다에 밤이 내리고 있다. |  |

|

코스 소개

걸어서 몽생미셸을 만나러 가는 길은 아브랑슈의 호텔 노르망디 옆 골목에서 시작된다. 몽생미셸 만의 동쪽 귀퉁이의 두 강변(See/ Selune)을 따라 가는 길. 한가로운 도로를 따라 걷다가 길은 광대한 초지로 이어진다. 양들과 함께 걷다 보면 어느 순간 몽생미셸이 지평선 너머로 나타난다. 그 작은 점이 형체를 갖추며 점점 커지는 모습을 지켜보며 걷는 일은 특별한 즐거움이다. 총 소요시간은 7시간에서 8시간. 총 거리 30킬로미터.

찾아가는 길

이 길의 시작점인 아브랑슈로 가기 위해서는 우선 파리의 몽파르나스역에서 렌(Rennes)행 초고속열차 TGV를 타야한다(하루 5-6회, 두 시간 반 소요). 렌에서 기차를 갈아타고 아브랑슈로 간다.

여행하기 좋은 때

세계 문화유산으로 지정된 이 곳은 프랑스에서 두 번째로 인기 있는 관광지. 해마다 350만 명이 찾아온다. 덕분에 몽생미셸은 1년 내내 붐비는 섬이다. 이른 아침이나 늦은 오후에 섬에 들어선다면 비교적 호젓한 시간을 보낼 수 있다. 이 길은 1년 내내 걸을 수 있다.

여행팁

이 길의 단 한 가지 약점은 바로 목초지를 걸을 때 발이 젖는다는 점이다. 방수 신발을 신거나 장화를 신고 걷는다면 발이 젖을 부담감에서 벗어나 사뿐사뿐하게 걸을 수 있다. 파리에서 몽생미셸로 가기 위한 중간기착지인 렌은 그냥 지나치기에는 너무 예쁜 마을이다. 만약 열차 시간에 여유가 있다면 꼭 내려서 마을을 둘러보자. 채색을 하고 버팀목을 댄 브르타뉴 전통가옥들이 놀랍도록 잘 보존되어 있다 | |